《寻迹北宋如皋》系列之十—— 苏轼蟠溪祈雨

《寻迹北宋如皋》系列之十

苏轼蟠溪祈雨

作者:隐溪闲叟

笔者多篇推论已经综合论证苏轼谒安定胡先生墓是在如皋。笔者从苏轼文集中还发现苏轼留用《祷雨蟠溪祝文》。那蟠溪是如皋蟠溪吗?

《祝文》:岁秋矣,物之几成者,待雨而已。穟者已秀,待雨而实。三日不雨,则穟者不实矣。荚者已孕,待雨而秀。五日不雨,则荚者不秀矣。野有余土,室有闲民,待雨而耕且种。七日不雨,则余土不耕,闲民不种矣。穟者不实,荚者不秀,余土不耕,而闲民不种,则守土之臣,将有不任职之诛,而山川鬼神,将乏其祀。兹用不敢宁居,斋戒择日,并走群望,而精诚不歆。神不顾答,吏民无所请命。闻之曰:“虢有周文、武之师太公,其可以病告。”乃用太祲之礼,祷而不祠。谷梁子曰:“古之神人,有应上公者,通乎阴阳。君亲帅诸大夫道之而以请焉。”夫生而为上公,没而为神人,非公其谁当之。《诗》曰:“维师尚父,时维鹰扬,凉彼武王,肆伐大商,会朝清明。”公之仁且勇,计其神灵无所不能为也。吏民既以雨望公,公亦当任其责。敢布腹心,公实图之。尚飨。

《祝文》:岁秋矣,物之几成者,待雨而已。穟者已秀,待雨而实。三日不雨,则穟者不实矣。荚者已孕,待雨而秀。五日不雨,则荚者不秀矣。野有余土,室有闲民,待雨而耕且种。七日不雨,则余土不耕,闲民不种矣。穟者不实,荚者不秀,余土不耕,而闲民不种,则守土之臣,将有不任职之诛,而山川鬼神,将乏其祀。兹用不敢宁居,斋戒择日,并走群望,而精诚不歆。神不顾答,吏民无所请命。闻之曰:“虢有周文、武之师太公,其可以病告。”乃用太祲之礼,祷而不祠。谷梁子曰:“古之神人,有应上公者,通乎阴阳。君亲帅诸大夫道之而以请焉。”夫生而为上公,没而为神人,非公其谁当之。《诗》曰:“维师尚父,时维鹰扬,凉彼武王,肆伐大商,会朝清明。”公之仁且勇,计其神灵无所不能为也。吏民既以雨望公,公亦当任其责。敢布腹心,公实图之。尚飨。

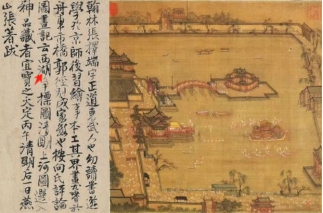

苏轼嘉祐六年(1061年)十二月到任凤翔府签书判官,是一个从八品的小官。嘉祐七年二月,到宝鸡、虢县等四县巡视,宣告仁宗诏书,减决囚犯。巡视结束后回到凤翔,凤翔这一年遭遇大旱,从嘉祐六年九月直到七年二月,凤翔地区没有有效降雨。关中农业,以粮食种植为主,而小麦是最重要的粮食作物。而每年三、八、十月,是小麦生长的关键时期,尤以三月为要,正如苏轼在祷雨词中所说:三日不雨穟不实。五日不雨则无麦,祷雨成为官府第一要务,而太守是第一责任人。凤翔太守宋选将祷雨活动完全交给苏轼,须知,苏轼当时是初出茅庐二十六七岁的小伙子,论职务也仅仅是一个签判。但宋选识人善任,苏轼熟读历代典籍,受父亲教育,熟知各种祭奠活动的礼仪规矩。陕西凤翔府不远的虢县有磻溪,故有人认为磻溪即蟠溪。笔者认为这种说法有误!古代主持祈雨仪式地方首长当仁不让,要么就应该是礼部尚书主持或太常寺礼部官员主持。

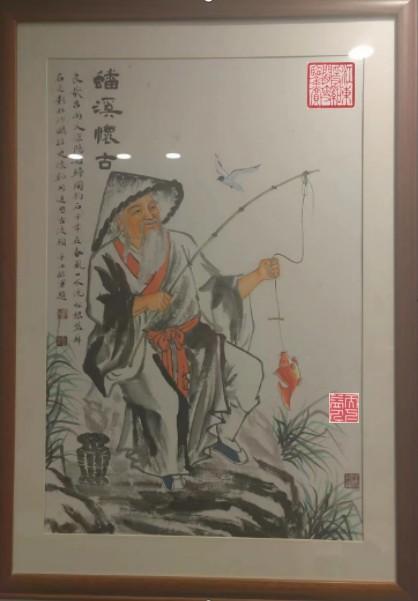

如皋蟠溪因为产盐,在历史上早已闻名。《两淮盐法志》记载:“如皋蟠溪,古煮盐区,是两淮和江浙地区煎盐之始”。明嘉靖《如皋县志》载:“蟠溪,古邗沟在赤岸乡。溪滩宽广,中多洲渚,湾曲如龙蟠,故名。西接运河东入海”。明万历《如皋县志》载:“相传吴楚会于邗沟铺,即蟠溪地也”。但如皋蟠溪很多少见于文献诗词,与北宋较近的南唐朝的名臣孟宾于曾有一首《蟠溪怀古》留世。诗曰:“良哉吕尚父,深隐始归周。钓石千年在,春风一水流。松根盘藓石,花影卧沙鸥。谁更怀韬术,追思古渡头”。这与苏轼蟠溪祈雨有了直接关系。因为两人都在蟠溪,知道姜太公(吕尚)是蟠溪地区大佬即地神。而苏轼在如泰从事的祭祀活动,是以礼部尚书之任代表朝廷进行公务活动。《宋史》记载:苏轼在宋哲宗即位后,出任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职。礼部尚书主管朝廷中的礼仪、祭祀、宴餐、学校、科举和外事活动的大臣。故蟠溪祈雨、谒安定胡先生墓、临祭欧阳文忠及薛夫人、祭滕元发、题损之故居,可印证苏轼以礼品尚书之职在如泰地区进行的公务活动与笔者推断相符。林语堂考证相关资料后,在《苏东坡传》中亦坐实苏轼在(元佑初期1086年及后)哲宗时期升翰林学士、知制诰,知礼部贡举。

《史记.齐太公世家》:“太公望,吕尚者,东海上人。其先人尝为四岳,佐禹平水土甚有功。”“后吕尚被周王封于齐,因其俗,简其礼,通商工之业,便鱼盐之利”。

史册记载孟宾于为南唐名臣,湖湘连上人(现广东连州人)。少孤力学,事母以孝闻。天祐末,工部侍郎李若虚廉察沅湘,宾于以诗数百篇,自命为《金鳌集》,献之。若虚称善,采警策数联,誉诸朝廷,由是诗名益振。明年春擢进士第。未几,以离乱还乡。会马殷开府,辟为零陵从事,亦不显用。及马氏败,宾于自归南唐,授丰城簿,迁涂阳令。黩货当死,时李昉事皇朝为翰林学士,乃宾于同年进士也,闻宾于缧绁,以诗遗之曰:“幼携书剑别湘潭,金榜标名第十三。昔日声尘喧洛下,近年诗价满江南。”后主见诗,贷之,复其官。俄致仕,隐于玉笥山(今吉安市峡江县),自号群玉峰叟。逾年,后主以水部员外郎起之。金陵平,归老连上。秘阁马致恭以诗送之,其落句云:“今日还家莫惆怅,不同初上渡头船。”卒年八十三。宾于好贿,每为佐令,辄有赃污,故虽负诗名,人不多之。初归江南,生子名归唐,亦能诗,肄业庐山国学。

按孟宾于的行迹,唯有在如皋蟠溪才具备他作诗‘时间与空间’上的条件。而且根据记述吕尚为东海上人,增加了此诗在如皋所作的概率。很明显,苏轼紧随其后,在蟠溪向先神姜太公(吕尚)祈雨。故此文用以坐实苏轼是到过如皋的。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。