《寻迹北宋如皋》系列之五——苏轼与山芋糁粥

《寻迹北宋如皋》系列之五

苏轼与山芋糁粥

作者:隐溪闲叟

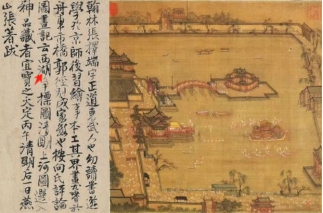

甘薯在江苏叫山芋,四川叫红苕,福建、浙江叫番薯,安徽叫白芋,河南叫红薯,山东叫地瓜,北京叫白薯。而唯有长寿之乡如皋,有早晚餐食用山芋糁粥的传统,这种食用粗粮的习惯也成为如皋人长寿的重要因素之一。豁达智慧有趣的苏东坡,不仅是一代文豪,而且也是一名美食家,众所周知的东坡肉则成为中华传统名菜。但很少人知道,其三子苏过(1072-1123年)曾忽出新意以山芋作玉糁羹,色香味皆奇绝,天上酥酏不可知,人意决无此味也。苏轼在品尝之后,留诗以记。诗曰:“香似龙涎仍酽白,味如牛乳更全清。莫将南海金虀脍,轻比东坡玉糁羹”。由此可知,东坡笔下也有咱们如皋的传统美食--山芋玉米糁粥,其实其初名为:东坡玉糁羹。应当也是如皋可以申遗的非物质文化遗产了。

但在网上搜得:山芋(红薯)最早在中国出现的时间是在明代万历年间,大约在1572年至1620年之间。根据史料记载,红薯最初在中美洲地区种植,后来通过西班牙人的传播,特别是在菲律宾等地的种植,逐渐传入中国。有关文献记载是1582年进入中国,引进番薯第一人是陈益。陈益是广东东莞虎门北栅人。也有说,番薯是1593年进入中国,在明朝末年由西方传教士传入菲律宾的吕宋岛上,再传入江南一带的,后来就逐渐的推广到全国各地了。《闽书》记载说红薯是通过海路从东南亚传入福建,进而扩散至全国各地的。而翁若梅被认为是将其从东南沿海引入重庆黔江的第一人。

经查:玉米原产于南美洲,大约在16世纪初传入中国。最早的玉米种植地是中国的广西,随后逐渐扩散至其他省份。据史料记载,玉米最早出现在明朝嘉靖三十四年(1555年)的《巩县志》中,被称为“玉麦”。另有说,玉米在中国最早的文献记载是 1511 年安徽《颖州志》。可惜的是《嘉靖如皋县志》与《乾隆如皋县志》食货篇对玉米与山芋却均无记载。由此可知山芋、玉米引入中国是不晚于明朝万历年间,宋朝时是否有山芋、玉米种植尚待进一步考证。

记得我刚开始在加力乡财政所工作时,来的领导在政府食堂就餐,我正好有空去帮厨。主厨张细富就选用了山芋玉米糁粥,粥煮开后,小火飿一阵,再用筷子将山芋和糁粥搅和在一起,一碗金黄色的玉米粥又甜又糯又香。客人问言这是什么汤?我们戏言这是如皋黄金汤。由此看来初食此羹实乃美味。我们没体味出来,是身在福中不知福而已。

不知苏过随其父苏轼于哪一年同行至何地留下这道美食?更令人惊讶的是宋时记载的山芋玉糁羹却在当今如皋这片神秘的土地上得以传承并发扬光大。

作者简介:周青,笔名:隐溪闲叟。如皋财政系统工作人员,喜研究历史文化,拾闲人生乐趣。