父亲节想父亲——吴国忠

父亲节想父亲

吴国忠

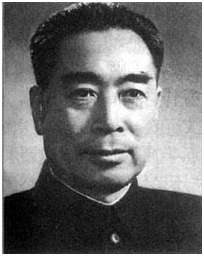

过两天,就到父亲节了,我想起了心中久久难忘的的父亲,我父亲1924年8月15日生于通州平西乡9大队五队,解放前夕与母亲把家安在了永安沙,现长江镇二百亩大队二队,1999年4月14日去世,享年76岁,如在世,今年正好一百岁。

我父亲嗓门大,年轻时,庄邻家娶媳妇,接“横杠”(嫁妆)都想办法请到他,他喊的“横杠号子”音量高、音量尖、音量脆、传的远,听母亲说,他还是通剧的女高音。

我父亲胆子大,成年后为了躲避国民党抓壮丁,一个人带上干粮藏匿在永安沙的芦苇荡里好多次,每次都好多天。实现家庭联产承包责任制前,不误生产队做工分,偷偷地做些小生意贴补困难的家境。生产责任制改革后,他更是学着做些小生意,贩卖梨子、油菜秧儿、蕃芋苗儿,再后来贩运大蒜、马铃薯等蔬菜。从通州观音山镇、先锋乡三圩头用自行车驮至50多公里的家乡二案小镇菜市场卖,骑自行车时,由于负重过大,头向前伸的像“鸭子”,小生意没有大财发,摸点儿皮儿,挣点儿钱,目的是为了让我们有学上,有饭吃,有小钱花。年纪大后,改卖轻一点的麻皮、脚手绳索、钉杷柄等一直卖到去世。

我父亲压力大。由于爷爷发现他通过躲壮丁期间,发现有许多涨起来的滩地,就用18个豆饼和两大包皮棉在永安沙置办了两三亩地,父亲的家就扎在了“永安沙”,我的父亲是一个地地道道的农民,父亲没有任何手艺,没有任何技能,一直劳累至死。

当时“穷奔沙滩富奔城”,由于爷爷奶奶不舍得我已成家的父母搬来,因此一点财产也没有给我的父母,一担子就把全部家当挑来了。26岁时跟我母亲结婚后相继生了四个儿子,上世纪八十年代前,物资匮乏,家里“一穷二白”,想把四个儿子培养长大,娶媳安家,受的压力,吃的苦,现代人难以想象。

我父亲力气大,靠着强壮的身体,透支着身体去务农,担子拣重的挑,农活拣工分多的做。那时多是生产队集体劳动,大合笼,粮草凭工分结算得找。从互助组、初级社、高级社到人民公社,分配全靠生产队,起早贪黑地在集体生产队不停地劳作,一家人还吃不饱、穿不暖、过不好。

我父亲食量大,家靠江边,每年冬天就下(芦苇)滩斫芦苇,一直斫了15年,吃的是冷饭,穿的是千层衣,没得吃就吃“芦苇嘴儿”、“白硼芷颜(马兰草)”和上一点豆饼煮一下,像那种猪吃的东西充饥。那时白米饭吃的极少,能有苋子红薯饭、芋头饭、菜饭带去吃就算不错了。

那时斫芦苇的人都逢“三把刀”,肩上扛的破了的芦苇会割脖子是“第一把刀”,腰上别着的斫芦苇专用斫刀是“第二把刀”,在芦苇滩中行走,遇到的芦苇斫好后留下的尖尖儿会戳破鞋戳坏脚是“第三把刀”。

他日夜奔波在冰冻的江水中,每天清晨还得踏冰把前天斫好的芦苇送达码头上。工分都是以上船的芦苇个数计算,他总想着比人跑快点、做多点,多挣工分养家呀。为的是队里多记点工分,多分点柴草,多拣些芦苇,卖些小钱补贴家庭庞大的开支。

我父亲靠着力气大,透支着身体,不停劳作,消耗大,自然饭量大。

我父亲生性木讷,不善语言表达,但他用苦力养家的方式来表达如山的父爱!

2023年春节,正月初六我带着一家人去了父亲的出生地拜了个年,重走了父亲在世时不知走了多少回的回家之途,见到了父亲的小妹子以及外甥和外甥女一家。

令我欣慰的是,我们魂牵梦绕的老园地,老家还在,我们的根还在,是我们灵魂的安放之处。如父亲在天之灵看到了,也是幸福的!

每每想起我父亲心中仍是感动,仍是泪眼婆娑。现在我脑海中经常浮现父亲那躬着背,头伸向前方,驮着重重的货物艰难地向前蹬着自行车的背影。

没有父亲的父亲节,致远在天堂的父亲,愿您在天堂一切安好,来世我还做您的儿子。

永远怀念我可爱可敬的父亲!

谨以此文纪念已离开我们二十四年的我敬爱的百岁诞辰的老父亲!