《我的“宝马”自行车》作者:邬荣世 点评:吴国忠

我的“宝马”自行车

作者:邬荣世

自行车,又称脚踏车或单车,通常是二轮的小型陆地车辆。人骑上车后,以蹬踏脚为动力,是绿色环保的交通工具。在中国内地、台湾、新加坡,通常称其为“自行车”或“脚踏车”,也有叫钢丝车的;在港澳则通常称其为“单车”(其实粤语通常都这么称呼)。自行车是人类最伟大的发明之一,因为自行车好用、实用、耐用。

清同治七年(1868),上海从欧洲运来了几辆自行车,成为富人家和洋人的奢侈玩意。

我国自行设计、生产的第一个自行车品牌是“飞鸽”牌,于1950年7月5日诞生。后需经几度扩大产能,但生产量仍不能满足社会需要。1958年“永久”牌自行车在上海诞生,并批量生产,以后再加凤凰牌等上海产自行车,风靡市场。

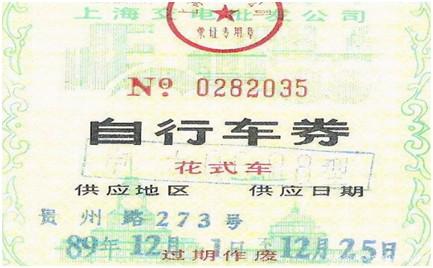

20世纪80年代之前,国内生产、生活物资紧缺,大多生产、生活资料全部实行计划供应,自行车需凭票购买。当年农村自行车极少,一般农家买不起自行车,即使有钱也买不到大品牌自行车。

大约1979年前后,父亲托人、花50元钱从上海购买了一辆旧“飞鸽”自行车,这是我家第一辆交通工具。有了自行车后,父亲、大哥、二哥在工余时间就到队晒场上学骑自行车,以便日后方便出行。

当年(1978年 9月—1980年7月)上高中的我,家距学校高中部(今长新小学所在地)约2公里路程,因条件有限我全部步行。高中毕业后到大队部工作,家中自行车谁需要外出,就留给谁使用。

1983年,我到乡政府工作,家中唯一的二手自行车成为我的“专用”交通工具,但影响家庭正常运转、影响家庭其它成员的出行。

为解决家庭交通工具问题,我请我五姨帮忙,帮我购买一辆新自行车,因为五姨丈在南通市政府机关工作,他社交范围广,人脉资源多,易弄到紧俏物资的票证,但找他帮忙的人太多。五姨丈一口答应了我的要求,并说需要一段时间。

请五姨购买自行车的另一个原因,我已进入婚配年龄,当年找对象没有“三转一响”(手表、自行车、缝纫机和收录机),娶亲难、难娶亲。因此,“三转一响”成为那个年代家庭最时尚、最重要的物品,成为年青人的向往,人们勒紧裤腰带也得买上“三转一响”。

1987年春,五姨稍来口信,说姨丈请朋友帮忙,弄到一张自行车购买券,尽快带钱前来购买。

于是,我向单位告假和未婚妻一起,购买了礼品前往南通五姨家,五姨非常热情,告诉我姨丈请人搞自行车券是如何的艰难、票证如何紧张、给了一张券是多么不容易,多少亲戚、朋友想要这张购车券都被她婉言拒绝。

我拿着“永久”17型轻便自行车购买券,内心十分高兴,因为那个年代“飞鸽”、“凤凰”、“永久”、“金狮牌”、“红旗”为国人家喻户晓的大品牌,能拥有“永久”牌自行车,风光无限。当年骑“永久”、“凤凰”牌自行车就像如今驾驶奔驰、宝马汽车一样风光。

我们拿着自行车购车券来到南通百货大楼,自行车专柜停放的各种品牌自行车数不胜数,我替上购车券并支付212元钱后,营业员将一辆“永久”牌17型轻便自行车呈现在我眼前。我们请营业员配制、安装车锁后,离开百货大楼。我俩骑着自行车从南通回到长青沙,那种兴奋、喜悦的心情无法言表。从此我有了属于自己的交通工具,这辆自行车陪伴我度过15个春秋。

1987年的212元可谓是大钱,当年我月薪仅36元,不吃不喝6个月工资才216元,一辆自行车相当于一个人一年的纯收入。

那个年代新自行车可是宝贝,一般人家买不到大品牌自行车、不少人家买不起自行车,有的人即使拥有自行车也舍不得骑,总将车擦得旺亮,放在家里,从不借他人使用。因此社会上曾有 “车与老婆恕不外借”、“宁借老婆不借车” 的具有调侃味道的话语;还有人曾将新自行车悬挂起来,再用蚊帐包裹防灰尘;下雨天,舍不得自行车在泥泞的路上行走,因此在下雨天常常出现“车骑人”的现象。

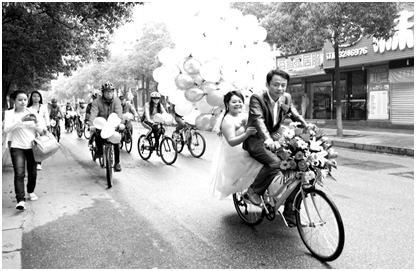

那个年代,新人结婚总想购买一辆大品牌自行车,特别以“永久”牌自行车为最佳选择,“永久”牌自行车寓意爱情“永久”,但很多家庭不能如愿,为把婚礼办得隆重,借“永久”牌新车接新娘或请持有“永久”牌新车的青年人帮助接新娘是常事,也显得更有面子。我购买“永久”牌新自行车后,邻居、亲戚有娶亲时,总是请我(实行是借车)帮助接新娘,那种喜悦的心情记忆犹新。

邻家小强结婚,早亲。因我拥有永久自行车,请我某日早上零点到新娘家接亲,新娘就在邻村,路不远,事先约订:夜11点到前新郎家,和伴郎一起喝酒、吃圆子夜宵,然后陪新郎、伴郎一起前往新娘子家,我负责驮新娘,“永久”自行车上贴上红纸、桅灯上贴着红双囍、后座上安好红布垫子,十分喜庆。夜宵后大家稍着休息(等时间),谁知因我贪杯多喝了一点酒,睡过了头,差点误了时辰、坏了大事。我急急忙忙和新郎、伴郎赶到新娘家时,正好赶上时点。新娘家人看到是新“永久”自行车接亲,满脸的荣光,省去了许多礼数,开心地让新娘出门。路上一群年轻人,边骑车、边说笑,不知不觉进了村庄,伴郎立即点燃爆竹,一会儿就听到了迎新人的爆竹声,我圆满完成接新娘的任务。这次的失误,成为人们茶前饭后的笑谈,此后朋友请我接亲,不再饮酒,以防误事。

那个年代,自行车在中国具有广泛的影响力,人们忙着解决温饱问题,自行车对于一般家庭来说,是对美好生活的一种期盼,因为自行车在家庭占据重要位置,无论是公路、乡间小道均可使用,成为那个年代家庭的唯一代步、载人、载货(运输)的重要工具,是家庭中的奢侈品。此后,自行车的普及并不仅仅是社会经济现象,它更反映了中国人民精神面貌和物质文明程度。

20世纪90年代后,随着经济的发展,自行车供应量大增、社会持有量持续上升,每个家庭都拥有一辆甚至多辆自行车,每人(需要车的人)一辆自行车已成为现实。至此,自行车已成为不再具有额外表象价值的交通工具。

1993年春,我家购买了“重庆”80摩托车,摩托车既快又稳,还省力、省时,操作简单,人们常称“傻瓜车”;2000年前后又购买了一辆“新大洲本田”摩托车,此后自行车逐步退居“二线”,一些质量差的自行车也随之报废淘汰,唯有一辆“凤凰”牌自行车因色泽好,一直未舍得处理,仍存放家中,成为家中的摆设,想作为废品出售,但始终舍不得,成为真正的家庭“纪念品”。

2010年6月我家自费购买了第一辆小汽车,成为我的专用交通工具,此后我的自行车、摩托车 先后“退居二线”。儿女们根据各自需要,也都购置了小汽车。如今小汽车成为家庭出行的主要交通工具,家家有小轿车不再是“梦想”、“传说”。

当下,全国推广绿色低碳出行,运动自行车、山地自行车、共享单车等新型自行车又不断走入市场,自行车又再次受到不少人(特别是中老年人)的青睐,自行车骑行成为越来越多人的新选择、新时尚。我也紧跟时尚,骑着儿子上学时的运动车近距离的代步,它不仅能帮助我节省能源、减少碳排放,还能在骑行中享受锻炼与快乐,并找回青年时代骑行自行车幸福感的回忆。

作者简介:

邬荣世,男,1963年2月生,现居无锡。1983年11月参加工作,1987年5月加入中国共产党,大专文化,高级农艺师,曾长期在基层从事农业技术推广工作,曾在国家级刊物上发表农业科技论文30多篇,曾编写《如皋市良种场志》(1951—2021)一部,偶尔写一些“豆腐块”,2023年2月退休。现为如皋市人大研究会长江分会理事、如皋市老年科技工作者协会长江分会会员。联系电话:133308081988。

【微 点 评】

吴国忠

《我的自行车当轿子》虽然文章朴实无华,但令人回味无穷。它记录了上世纪八十年代前,农村家庭在物资还不算发达的时代,能拥有一辆“永久”牌自行车的难度如文所述。即使你勒紧裤腰带用半年不吃不喝的工资收入去买一辆,但没有自行车券是买不到的,这个场景60后最有共鸣。因为那个时候社会物资供应匮乏,生活用品都是凭票供应。定量户口除了农村户口的布票、糖票、洋油、火柴、肥皂、馓子、农药、化肥,定量户口另有肉票、豆腐票、煤球票等等,涉及到生活的方方面面。农村人吃不饱,城里人穿不好,就有人进城做“布票换粮票”的生意,农村人穿衣服“新老大、旧老二、缝缝补补又老三”,上辈人生的子女又多,吃饱穿暖是让父母最伤神的事,吃遍人间苦,受够人间累,但还不一定能有保证。生活在七八十年代前的人,对生活的艰难都应该有所印象。

改革开放初期,能拥有一辆名牌自行车是年轻人的梦想,也是全家人奋斗的目标。因为那个时代自行车还是稀缺品、奢侈品,不是每个家庭能实现的,上海产的名牌自行车更是凤毛麟角,显得特别金贵,才有了文中关于“宁借老婆不借车”“车骑人”“车挂蚊帐”“车上粮柜”的场景。新娘如果有“凤凰”、“永久”牌自行车接亲,将是高光幸福的时刻,值得在闺蜜面前显摆好长的时间,新买的“永久”自行车自然成了年轻人亲睐的“新娘轿子”了。

随着改革开放的进一步深化,经济得到了大的发展,社会财富逐步积累,自行车、摩托车、家用轿车紧跟时代进入了千家万户,人们的幸福感逐步增强,人们不仅仅为温饱奔波,更是追求各种生活追求,自行车渐渐成了艺术品,被束之高阁。

进入了新时代,人们变的更加富裕,吃饱了,喝足了,又该健身了,所以各种共享车、自行车、山地车又返回了人们的视野,时不时的看到人们骑着自行车在城里乡间疾驰。

“一粥一饭当思来之不易,一丝一缕恒念物力维艰。”现在我们过上了吃穿住行不愁的神仙日子,切忌忘记了我们的来路,忘记了我们的初心和根本,我们的幸福是上几代人撸起袖子加油干来的,必须心怀感恩珍惜当下,树立过紧日子的思想理念,当我们开着名牌轿车享受美好人生的时刻,还要想起我们的父母、爷爷奶奶辈儿的连自行车都买不起的日子。

点评者简介:

吴国忠,1966年6月生,南通市作家协会会员,乡镇工作者。爱好文学和摄影,偶有小作在国家、省、市报刊,媒体网络平台刊用。