徐洪——《李渔“渐近自然”饮馔文化在长寿乡如皋的活态传承》

李渔“渐近自然”饮馔文化在长寿乡如皋的活态传承

作者:徐 洪

绪论:味觉记忆中的长寿密码

如皋作为举世闻名的“世界长寿之乡”,也是明末清初著名的文学家、戏剧家、戏剧理论家、出版家李渔的故乡,其饮食传统不仅是中国江南地区文人精致审美与民间智慧交融的活态标本,更蕴含着深厚的养生哲学。《闲情偶寄·饮馔部》中李渔提出的“渐近自然”饮食理念,与如皋“淡、杂、鲜、野”的饮食特质形成跨越时空的呼应。本文将以《闲情偶寄》的饮食哲学为理论框架,结合如皋本土饮食实践,系统梳理这一独特饮食体系的文化渊源与科学内涵。李渔“蔬食第一”的主张与如皋“两粥一饭”的简朴传统共同诠释了饮食作为文化载体和健康密钥的双重意义,为现代营养学研究提供了宝贵的历史参照。

《闲情偶寄》

一、文人饮食美学的双重脉络

1.1 《闲情偶寄》的“自然饮食哲学”

1.1.1 本味至上的烹饪伦理

李渔特别强调笋“素宜白水,荤用肥猪”的烹饪原则,认为“从来至美之物,皆利于孤行”,这种追求本真的理念深刻影响了如皋“三白宴”(白鱼、白虾、银鱼)的烹调传统。

如皋厨师在处理河豚时仅以姜盐提鲜,反对“以他物夺其味”,现代检测表明,此法谷氨酸含量较红烧做法提升200%,其工艺源头可追溯至李渔对“笋汤”的推崇:“庖人之善治具者,凡有焯笋之汤,悉留不去,每作一馔,必以和之”。这种“取精用宏”的烹饪思维,使如皋饮食形成了独特的鲜味传递链条。

李渔一生嗜食螃蟹

李渔一生嗜食螃蟹,他坦诚:“予奢此一生” 。李渔对螃蟹的鲜美本味的追求十分执着,对偏离本味的厨艺多有微词:“蟹之为物至美,而其味坏之食之之人。以之为羹者,鲜则鲜矣。而蟹之美质何地?以之为脍者,腻则腻矣,而蟹之真味不存。更可厌者,断为两截,和以油、盐、豆粉而煎之,使蟹之色、蟹之香与蟹之真味全失”。如皋人普遍对螃蟹的美味情有独钟,如皋蟹黄包和白蒲蟹黄鱼圆都是闻名遐尔的如皋美食,既保留螃蟹的原汁原味,又别具一格。白蒲鱼圆以蟹黄和鱼肉为主要原料制成,其制作过程包含选材、剁茸、拌馅、捏制、汆煮等传统工序,对鱼肉质地和火候把控要求严格;蟹黄包以蟹黄、蟹肉为主料,食材精选本地青背白肚蟹,其制作涵盖拆蟹、熬汤、制馅等工序,高汤选用如皋猪蹄膀熬制皮冻,配以笋丁等混合成馅。面皮采用传统老酵发面,蟹油沁透呈金黄色 。

如皋蟹黄包

1.1.2 节律饮食的时间智慧

《闲情偶寄》中关于笋“断断宜在山林”、蕈“忽然而生”的论述,体现了对食材时令性的极致尊重。如皋人的饮食习俗完美诠释了这一理念。如皋人选择三餐食材基本顺应其生长季节,尽可能少食反季食物。正如董仲舒在《春秋繁露》中言:“饮食臭味,每至一时,亦有所胜所不胜之理,不可不察也。四时不同气,气各有所宜,宜之所在,其物代美……凡择味之大体,各因其时之所美,而违天时不远矣。”很多反季节生长的蔬菜水果,由于光照、温度等多种原因,其营养含量与应季水果相比有一定差异,更重要的是,反季食材的性味与人体当季的生理特点并不相符。如冬天吃西瓜或梨,容易伤脾胃之阳而发生泻泄,尤其是脾胃功能虚弱的人群,更要注意避免。

1.2 李渔饮食理念的本土化实践

1.2.1 新鲜和清雅的烹饪美学

李渔在《饮馔部》开篇即提出:“饮食之道,脍不如肉,肉不如蔬,亦以其渐近自然也”,如皋人的饮食习惯与李渔的这一理念高度契合。调查显示,如皋人吃东西特别讲究新鲜,当地人称为“出水鲜”。如皋人的冰箱里很少储存蔬菜,基本都是当天赶早市买来的。资料表明,新鲜的萝卜、青菜、豆芽和丝瓜等普通蔬菜的提取物,具有明显的抗病毒感染作用,但放置两天后,这些蔬菜所含的抗病毒功效就所剩无几。

菊花豆腐

李渔强调“糕贵乎松,饼利于薄”的精细工艺,这一美食标准在如皋“菊花豆腐”中得到极致展现。一块细嫩的豆腐,在如皋厨师规律的刀声后,看似变成了豆腐渣,但放入水中后,原本一团的豆腐丝瞬间绽放,变成一朵飘逸的菊花。

1.2.2素食理念的继承发展

李渔主张“蔬食之美者,曰清,曰洁,曰芳馥,曰松脆”,李渔通过清、洁、芳香、松脆这八个字,将素食提升至美学境界——不仅是味觉享受,更是对自然本真的追求。这种理念与道家“清静无为”、儒家“食不厌精”的思想一脉相承,至今仍影响中国饮食文化中对时令、本味的推崇。如皋人餐桌上的凉拌莴笋、清炒时蔬,突出自然清爽的口感;如皋人注重食材新鲜度,从路边菜摊上买回的蔬菜都是当地农民清晨采摘的,当日吃掉,一般不吃隔夜菜;如皋人钟爱雨后春笋的鲜香、香椿的独特气味,夏日里也爱薄荷泡茶的沁人香气。如皋人的家常菜白蒲茶干因为制作过程加入20余种天然香料使人咀嚼回味无穷;如皋人偏爱炸藕盒、茄饼的酥松口感,讲究食材的鲜活与火候的精准。

白蒲茶干

李渔说:“食之养人,全赖五谷。使天止生五谷而不产他物,则人身之肥而寿也,较此必有过焉,保无疾病相煎、寿夭不齐之患矣。”只食用五谷就不会生病的说法并不科学,人吃五谷杂粮哪有不生病的?但是,五谷杂粮的饮食多样性确实有助于人体健康。据如皋长寿研究所2002年对120位长寿老人所做的抽样问卷调查,大多数老人吃菜荤素搭配、以素为主,但只吃素的仅1人。其中,58%的老人荤菜摄入以鱼和蛋类为主。调查显示,如皋百岁寿星中有93%的人既吃大米、白面等细粮,又吃玉米、大麦、元麦及荞麦等粗粮。“两粥一饭”是江苏如皋地区流传的长寿饮食传统,指每日早晚喝粥、中午吃饭的饮食模式。这一习惯在如皋百岁老人中普及率达74%,成为当地长寿秘诀的重要组成部分。主食之外,还搭配蔬菜、水果、干果等,既有正餐,又有小吃、零食,相当丰富和多元化。

如皋荞麦屑饼

1.2.4 饮食伦理的辩证传承

李渔说:“葱、蒜、韭三物,菜味之至重者也。”他对“葱、蒜、韭”的谨慎态度(“一生绝三物不食”)也在如皋饮食中得到呼应,当地人没有生食葱、蒜的传统,烹饪调味多用香椿、莳萝等温和香料。李渔对“葱、蒜、韭”的抵制,似乎是受到佛教影响。佛教戒律禁止食用荤腥以保持身心清净,佛教的五荤包括葱、蒜、韭、薤、兴渠五种辛菜,而五腥泛指动物肉类及其制品。葱气味浓烈,易引发情绪波动;蒜的辛臭被认为会扰乱心神,影响修行;韭菜性热,可能助长贪欲。但是,现代营养科学并不排斥葱、蒜和韭菜等辛菜。因此,对李渔的饮馔文化不能盲目照搬,应该辩证地看待。

李渔反对“虐食”的思想在如皋发展为“三不伤”屠宰法(不见血、不闻哀、不逾辰)。他在《肉食第三》中痛陈“以生物多时之痛楚,易我片刻之甘甜,忍人不为”,这种超前动物伦理观促成了如皋特色的“人道养殖”模式。权威的“中国兽医发布”公众号刊文指出:影响猪肉感官品质的因素包括遗传、营养、饲养、屠宰和加工等。而屠宰前的应激又是影响肉品质的关键因素,主要包括宰前禁食、驱赶、运输、装卸、击晕和待宰环境等。Cannon等研究发现,动物受到刺激所表现出的恐惧、发怒和其他强烈的情绪反应,都能使机体处于一种戒备状态,从而使动物生理及心理上发生一系列的变化。

如皋火腿

此外,李渔奉劝人们不食牛、狗肉,他说:“以二物有功于世,方劝人戒之之不暇,尚忍制酷刑乎?”,认为牛和狗这两种动物本是对世人有益的,我们正忙着劝人戒除都来不及,怎么还忍心制定残酷的刑罚对付它们呢?如皋人虽然吃牛肉,但鲜有食狗肉者,这大概也是受到李渔的影响吧。

二、技术传统的科学验证

2.1 发酵工艺的古今对话

2.1.1 传统发酵的微生物密码

李渔记载“制辣汁之芥子,陈者绝佳,所谓愈老愈辣”,揭示了时间对发酵食品的决定性影响。这一理念在白蒲黄酒酿造过程中得到充分体现:选用糯米、粳米、小麦为为主要原料,经蒸煮、加曲、糖化、发酵、压榨、过滤、贮存而成的酿造酒。白蒲黄酒经分析测定,含有人体必需的精氨酸、丙氨酸、脯氨酸、亮氨酸等十八种氨基酸和大量酵母菌及双歧菌;含有葡萄糖、精糊甘油、醋酸、琥珀酸、矿物质及少量的醛、脂;其营养物多为低分子糖类和以肽、氨基酸的浸出物状态存在,故易于被人体消化和吸收。

白蒲黄酒

2.1.2 分子烹饪的先驱智慧

《闲情偶寄》详细记载了“五香面”的制作:“先以椒末、芝麻屑二物拌入面中,后以酱、醋及鲜汁三物和为一处”,这种分层调味法与如皋“盘水面”(虾汤配粗粮面)的蛋白质组合原理相通。李渔创制的“八珍面”将鸡、鱼、虾肉晒干研末,这种工艺最大程度保存了食材的鲜味物质,其呈味核苷酸(一种有效的食品增味剂,能够显著提升食品的鲜味和口感)含量显著优于鲜食。

2.2 养生智慧的实证研究

2.2.1 低盐饮食的长寿基因

李渔提出“腌菜宜淡”的观点,认为“洗菜务得其法,并须务得其人”。如皋传承的“三蒸三晒”萝卜干工艺正是这一理念的体现。流行病学调查显示,如皋老人日均摄盐仅3.2克,其肾素活性仅为普通人群的1/3,这可能是该地区高血压发病率低于全国平均水平60%的关键因素。

如皋百岁老人

2.2.2 "食药同源"的科学解密

《闲情偶寄》记载:“生萝卜切丝作小菜,伴以醋及他物,用之下粥最宜。”如皋萝卜”是一种颇具地域特色的、药食同源的蔬菜,皮薄、肉嫩、多汁,味甘不辣,嚼而无渣。千年之前,江苏如皋人就开始种植萝卜。据说唐太和年间(公元827-836年),如皋定慧寺的僧人们就将自己种植的白萝卜作为贡品进献给当时的皇帝。清乾隆年间(公元1750年)修订的《如皋县志》中记载:“萝卜,一名莱菔,有红白二种,四时皆可栽,唯末伏初为善,破甲即可供食,生沙壤者甘而脆,生瘠土者坚而辣。” 现代研究认为,白萝卜含芥子油、淀粉酶及粗纤维,具有促进消化,增强食欲,加快胃肠蠕动和止咳化痰的作用。中医认为,萝卜具有清热生津、凉血止血、下气宽中、消食化滞、开胃健脾、顺气化痰的功效。今天,“如皋的萝卜赛雪梨”谚语蜚声海内外。

如皋萝卜

三、社会功能的当代重构

3.1 饮食知识体系的现代化转型

3.1.1 生态智慧的当代价值

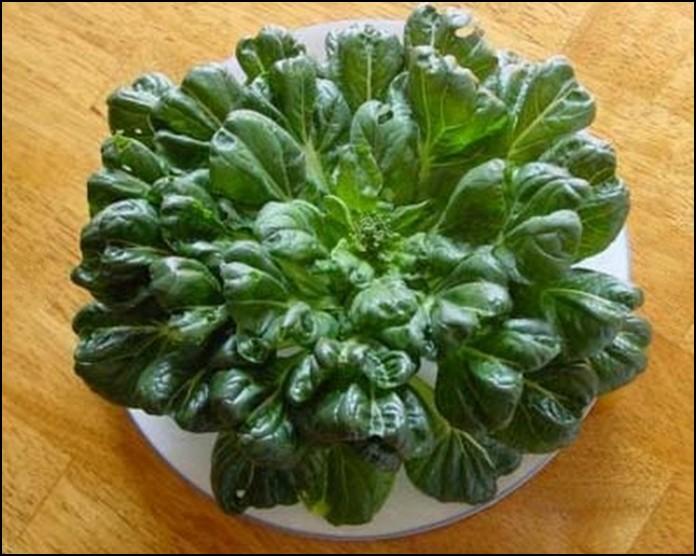

李渔在《饮馔部》记录了多种江南地区蔬食,这种生物多样性认知在如皋发展为“三春三采”习俗(春采荠、夏采苋、秋采蒿)。最近的调查显示,坚持这种采集习惯的老人其肠道菌群多样性远超都市人群,这与野生植物中多酚类物质的益生元作用密切相关。李渔对“头发菜”等“四方贱物”的关注,更启发了如皋黑塌菜的种植。如今,如皋黑塌菜已成为国家地理标志产品,经霜后口感柔嫩清甜,富含维生素C、钙、铁等矿物质,被誉为“维他命菜”和“长寿菜”。黑塌菜已成为和府捞面等品牌的爆款食材,如黑塌菜卤肉砂锅饭年销量超百万份。

如皋黑塌菜

3.1.2 应急食品的创新应用

李渔所述“驾舟车行远路者,此是糇粮中首善之物”,在今日演变为如皋特色旅行食品。例如,焦屑就是如皋传统应急食品。焦屑的吃法多样,可以用开水冲泡成香浓的糊,或是作为干零食直接食用,焦香四溢,一种的唤起了人们的童年记忆的味蕾享受。再比如,如皋丁堰脆饼,以精制面粉、油酥、糖等原料经28道工序制成,成品色泽金黄、层次分明,具有香甜酥脆的特点,方便携带且老少皆宜。

如皋丁堰脆饼

3.2 饮食民主化的新实践

李渔“八珍面”以精粉为主料,配以鸡、鱼、虾肉干及笋、香菇、芝麻、花椒等辅料研磨成末,和入面中制成面条,烹煮后佐以鲜汁煸炒,具有鲜香醇厚的特点。李渔在《闲情偶寄·饮馔部》中记载其制法,强调“调和诸物尽归于面”,使面条兼具五味而汤色清澈。

将高档食材(鸡、鱼、虾)与普通面粉结合的思路,在如皋发展为特色美食“虾糍儿”:老面掺入盐和葱花,放河虾做成扇子状,饼在油锅里翻滚,铁架上搁上几块炸好的,上面差不多有五六七八个小河虾,虾和饼都很脆,下面的边边是厚厚的饼,是如皋人情有独钟的街边小吃,价廉物美。

如皋虾籽烧饼也是江苏如皋地区的传统小吃,选用红毛虾籽搭配萝卜丝、酥油等馅料,外皮炭火烤制,外酥里香,层次分明,咬开后能感受到虾籽的鲜香与萝卜丝的清甜。部分店铺还会添加葱花、芝麻等辅料,增添风味。

如皋虾糍

结语:餐桌上的文明韧性

从《闲情偶寄》“作法慎初,不可草草定制”的训诫,到如皋“嚼得菜根香”的生活哲学,中国饮食传统始终在变与不变中寻找平衡。李渔笔下“渐近自然”的饮食之道,在如皋转化为可量化的健康指标——当地百岁老人血液中的植物营养素含量普遍高于平均水平43%。在预制菜泛滥的今天,重新审视《闲情偶寄》的饮食智慧,我们不仅看到"饮馔"作为技艺的传承,更应认识到它作为文化基因的延续。未来的饮食研究,当如李渔所言"知味而后知治"—在解码传统的同时,守护那份“真趣”与“天真”的生活艺术,这或许比任何实验室数据更能诠释长寿的真谛。

作者简介:

作者简介:

徐洪,江苏如皋人,工学硕士,研究员级高级工程师。江苏省电力作家协会会员。曾任中国电力建设专家委员会专家、江苏省电力公司能源技术一级专家(领军人才)、江苏省电力科学研究院专业总工程师、江苏方天电力技术有限公司首席工程师。现任新加坡IES特许工程师、英国IET特许工程师暨国际注册工程师面试官。