魏家玉作品《我曾在黑暗中等待光》

我曾在黑暗中等待光

作者:魏家玉

静极了,满当的教室里,听得见阳光掷地的声音。我睁开眼,看到同桌在写着什么,遮着,不让我看。教室里没有老师,同学们都低着头。窗外飞鸟扑腾几下翅膀,飞走了。

“这破疫情!”有人大喊,伴着下课铃声的响起,他们爆发着冲出了教室。走廊里嘈杂起来了,嬉笑声、奔走声------更多的是咒骂。刚刚老师又来通知因疫情不放假的消息,怕我们造反话一说完就先逃离了“战场”。这些过程我都不知道,我全给睡过去了。现在还迷糊着。

上课铃响,同学们压着满腔的怒火走进教室时,我才意识到,我苦苦等待的每月一天半的休息又消失了。高中生日夜兼程,舍弃半刻喘息修整的机会,只为了一个月中能有那么一天时间可以放假回家。可因为疫情又一次爆发,我们自开学入校以来就没有再出过校门。苦苦等待变成了无望等待,我只得拖着疲惫的身子前进。

等待与到达,在我一路走来的人生里,变成了轮番上演的剧情。

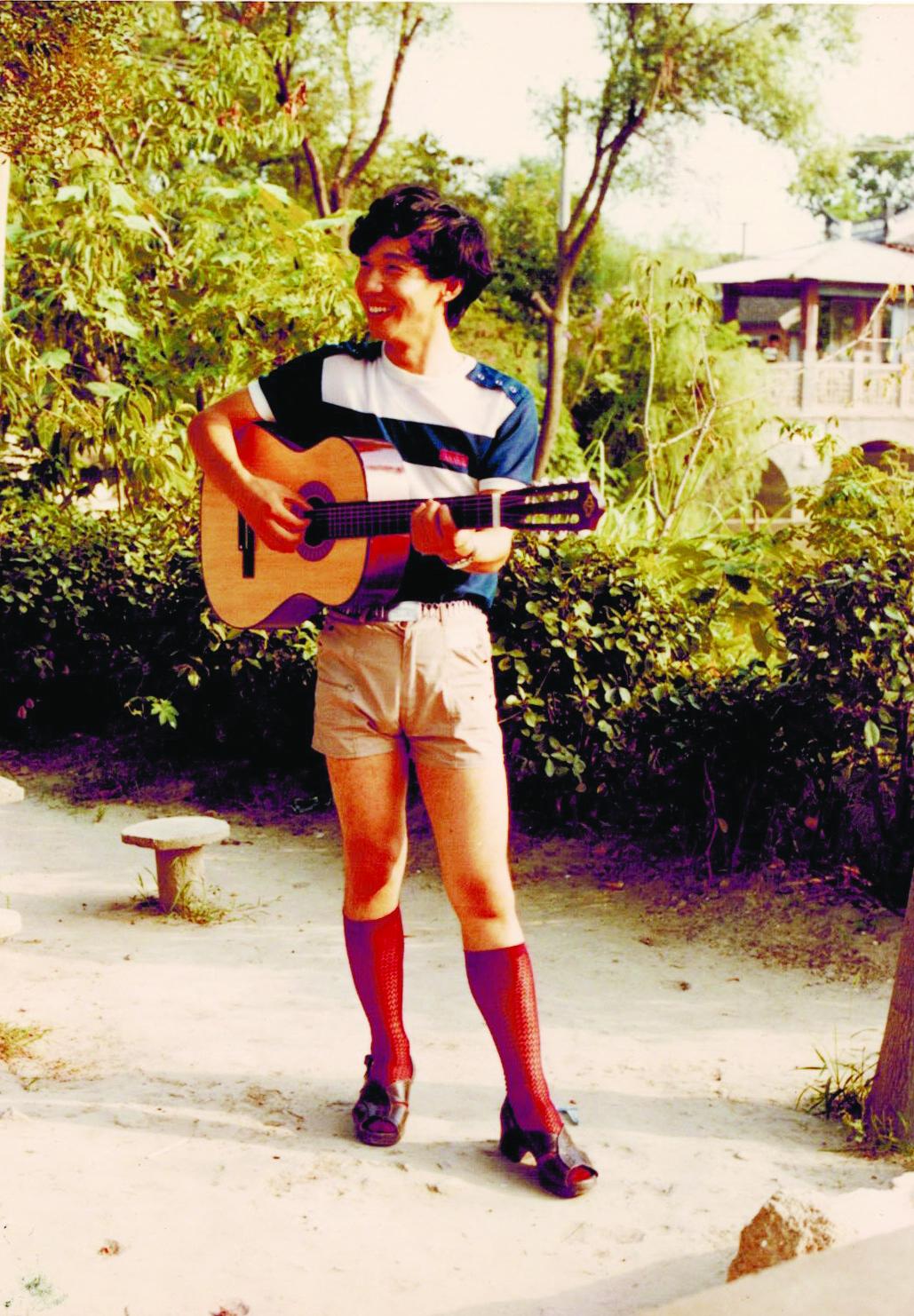

初中的时候,我参加市里组织的乐队比赛,在几个大校的校级乐队之间展开。我担任小提琴首席,那是我第一次在如此大型的场合下演奏。各个学校的各种乐手与乐器填满了整个候场区。候场区分为靠近舞台的和不靠近的。我们在远离舞台的候场区化妆、调音。由于前面几个乐队已经入场演奏了,我们就抱着自己的乐器悄无声息地来到近舞台候场区。这里一片漆黑,只有机器和电子屏幕闪着蓝色荧光,光线很弱,还有机器运作时微小的滋滋声,整体风格让我莫名联想到科技馆。我们乐队五十几个乐手散乱地站着坐着,小心翼翼地护着乐器,不能发出任何细微的声音——一墙之隔就是灯光璀璨的舞台。我受不住那墙缝中透来乐声的诱惑,便穿过耸立在黑暗中的贝斯,跨过平躺在地上的提琴,像第一次穿越丛林的探险者需要小心翼翼避开沼泽里鳄鱼的袭击一样避免踩到东西发出声响,磕绊着、摸索着走向前方的微光。

我透过墙的缝隙望向舞台,看到璀璨的灯光笼罩着忘我演奏的乐手,震得心颤抖的音乐和着光圈钻过缝隙来包围我,我看见爱慕的男孩正坐在舞台下,眉眼透亮而分明。我多么渴望让他看到我的绽放啊!训练的时候,挨骂的时候,多少次我幻想着站在台上闪闪发光,让他羡慕我、赞叹我。那光推着搡着,好像要把我拉出墙缝来。

我站定了等着,我现在只剩等待了,像徒步的行者在隧道中走着,遥远的前方有一抹亮光。等幕布拉开,那盛大的光才会真正漫延到黑暗中的我。

比赛是顺利的,可我在台上的闪耀、男孩的目光与结果的荣誉在日后的时光里渐渐淡去了,反而印象愈深的是那融合了我紧张而焦急的光,之后像魔鬼与神灵般诱惑着我。我在等待某样东西某些事物时,那光就会像古老的颂歌,缓慢而低沉。

想起几年前我患了躁郁症。当时的我心理状态差到极点:暗无天日,身在阳光下,心在黑暗中——下沉。这种状态极大地影响了我正常生活。我自欺欺人地强撑了一段时间后迫不及待地找了医生。

第一次作为病人走进精神病医院,我像小孩子一样好奇,甚至有些激动。医生是一位秃头的中年男人,透过玻璃眼镜他看见了我,和蔼地笑笑,说“小姑娘,不要紧张,我了解下情况”“。他开始向我提问一些很平常的问题:一天吃多少啊,睡觉能不能睡着啊,在学校有没有朋友啊。我很认真地回答着,有时觉得自己扯得太远了,就盯着他的地中海发型住了嘴。我不喜欢他看似全知又有些戏谑的眼神。

“好的,我们查一下脑神经”。

他把网状的仪器覆盖在我的脑袋上,很像科幻电影里那种读取思想的东西。我闭上眼等待着,很怕医生看到我脑袋里有什么恶魔在作祟。这时我想起了自己在黑暗中窥探缝隙外的光,那份期盼与惶恐又化作古老的颂歌,悄悄吟唱着。直到医生语气轻快地说了句“还好脑子没出问题”,那一瞬间,光消失了,歌谣寂静了,我睁开了眼睛。

内心里有很多次感谢他说我没问题。那时父母正离婚,我一时想不开了就会无端哭泣,频繁晕厥,我的视线时常是模糊扭曲的,日常生活只能靠药堆砌着,未来是无穷尽的黑暗。

但我同正常人一样上课、学习、考试,即使成为一个“普通人”对我来说很困难。我坚信医生说的“没问题”,不管是脑子没有问题、还是其他什么没问题,我想只要不停下来,就能熬过去。这让我想起妈妈开车遇上堵车时总爱叹气说“不怕慢、就怕‘站’‘”。年幼的我还在分辨“慢”字和“站”字的读音时,这种“但行不止”的思想就刻进了我的行为中。我知道,我得在恐惧、怯懦、再勇敢的过程中等待,在等待时间流逝时,还得做事,还得生活------这使我不至于被病痛磨灭得失去向往光的热情。

闹了很久,父母还是离婚了。看着大包小包的行李与空荡荡的房间,我感到一种解脱。没有争吵,没有哭红的眼眶,没有压抑的空气了。历练多少差点挺不过去的日夜,我在无望中惊恐地逃着,四周涌动着狂躁不安的魑魅魍魉。可能这是一种终结,我的“病”也许会好了。

这时,我迎来了我十几年人生中从未有过的经历——蛰居。

迄今为止疫情已经持续了两年多。第一年来临时适逢春节,我享受了长达四个月的“寒假”。刚开始上网课时,作为学生的我们都认为过不了几天学校就会赶我们返校的,于是我们就抓紧时间懒散、贪玩。可周复一周的,蛰居生活的乏味暴露无疑,我意识到新冠疫情是一件挺大的事,就开始关注社会各界对疫情结束的预言。

印象最深的,一个专家推断一年内结束,还有一个印度“神童”说次年四月全面治愈。我等待这些时间点,在等待过程中我们习惯日常戴口罩、量体温,后来也习惯了做核酸检测。两年疫情反反复复,有时解封、有时又取消各类聚众活动。

我常想起几年前看过的某部抗美援朝的电影里的一幕:几个美国大兵听着歌喝着酒说:“bro,我们圣诞节前肯定回家。”当时我嘲笑他太无知了,现在我感觉自己在被嘲笑着。我们总以为事情会在某个时刻前肯定结束,就像交响乐一样,高潮过后一定会嘎然而止;可我们小看了未知,我们自然被束缚在未知中。一边等着一边生活,会不会等待是没有终点的?

我的心有了平静的时候,“病”也有些好转,只是很多时候会复发。后来学校开学,在教学节奏上疯狂“赶进度”,连续上课几个月不放假是常有的事。我习惯于憋着一口气在校学习等到放假休息,现在学会了在连续学习没有休息中喘息。我等待病好了像许多少年一样阳光积极,却始终在自己的世界里打转,于是我习惯了在心情不好时开心,在自闭时融入集体。

在这反复发病过程中我明白了,所谓等待是没有终点的。有些时候,我们的所等目标会与我们渐行渐远,于是我只能习惯于在等待中的生活:不是习惯等待,而是习惯思考“如果目标无法达成,我应怎样生活?”习惯于这样的策略。

一个少女,在黑暗中向往光,在默默无闻中向往绽放。若愿望能达成固然是好的,若不能达成呢?她要学会在晨曦和暮色中赶路,学会像米粒般小的苔花一样在不那么灿然的光下盛开。

2022.4.1